La especie

Nombre científico

Spizaetus isidori (Des Murs, 1845). El género Spizaetus proviene del griego Spizias para “halcón” y Aëtos para “águila”. Vieillot (18) describió el género de la siguiente manera: “Spizaëtus son aves de presa que llamamos águilas, según su tamaño, pero se diferencian de las verdaderas águilas en que tienen alas y patas de halcón o azor, es decir, alas más cortas que la cola, tarsos altos y delgados y dedos débiles, de ahí proviene el nombre de águilas-azor o águilas-halcón.” El epíteto específico isidori honra al Profesor Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire; Des Murs (11), en su descripción original de la especie, escribió “hemos dedicado, como tributo de nuestro respeto, al Profesor Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire…” (19).

Nombres comunes registrados en la literatura

Según la bibliografía técnica y científica revisada, los nombres comunes documentados para Spizaetus isidori incluyen:

- Águila andina: término ampliamente utilizado en publicaciones científicas, documentos técnicos y campañas de conservación en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia [Birds of the World, 2025; Plan CCSP Ecuador, 2025].Gavilán cachudo, guatusero, gavilán pollero, urkuanga, cachoanga, gachillo, pinchu para el sur de Ecuador.

- Black-and-chestnut Eagle: nombre común en inglés más ampliamente aceptado en la literatura internacional [Birds of the World, 2025].

- Águila crestada negra y castaña, águila real de montaña, en Argentina águila Poma: traducción directa, ocasionalmente usada en textos técnicos en Colombia y Argentina [Grande et al., 2017].

- En zonas rurales de Colombia y Perú, se le atribuyen nombres genéricos como “gavilán” o “gavilán pollero”, generalmente asociados a percepciones negativas ligadas a la depredación de aves de corral [Human-raptor conflict in Colombia, 2015; Implicaciones del conflicto fauna-humana, 2022].

Clasificación taxonómica oficial

• Reino: Animalia

• Filo: Chordata

• Clase: Aves

• Orden: Accipitriformes

• Familia: Accipitridae

• Género: Spizaetus

• Especie: Spizaetus isidori

La especie fue descrita originalmente por Des Murs en 1845. Aunque históricamente fue ubicada en el género Oroaetus, estudios genéticos moleculares han confirmado su pertenencia al género Spizaetus [Birds of the World, 2025].

Estado de conservación

| Escala | Categoría oficial | Fuente |

|---|---|---|

| Global (UICN) | En Peligro (EN) | IUCN Red List, 2024 |

| Ecuador | En Peligro Crítico (CR) | Lista Roja de las Aves del Ecuador |

| Colombia | En Peligro (EN) | Libro Rojo de Aves de Colombia |

| Perú | Vulnerable (VU) | Libro Rojo de la Fauna Amenazada de Perú |

| Bolivia | Vulnerable (VU) | Propuesta en discusión |

| Argentina | En Peligro (EN) | Birds of the World, 2025 |

| Venezuela | Casi Amenazada (NT) | Birds of the World, 2025 |

Se estima que la población global está entre 1.400 y 1.500 individuos adultos, con una tendencia en decrecimiento [Birds of the World, 2025; Grande et al., 2017]. Imagen adaptada del Laboratorio de Cornell

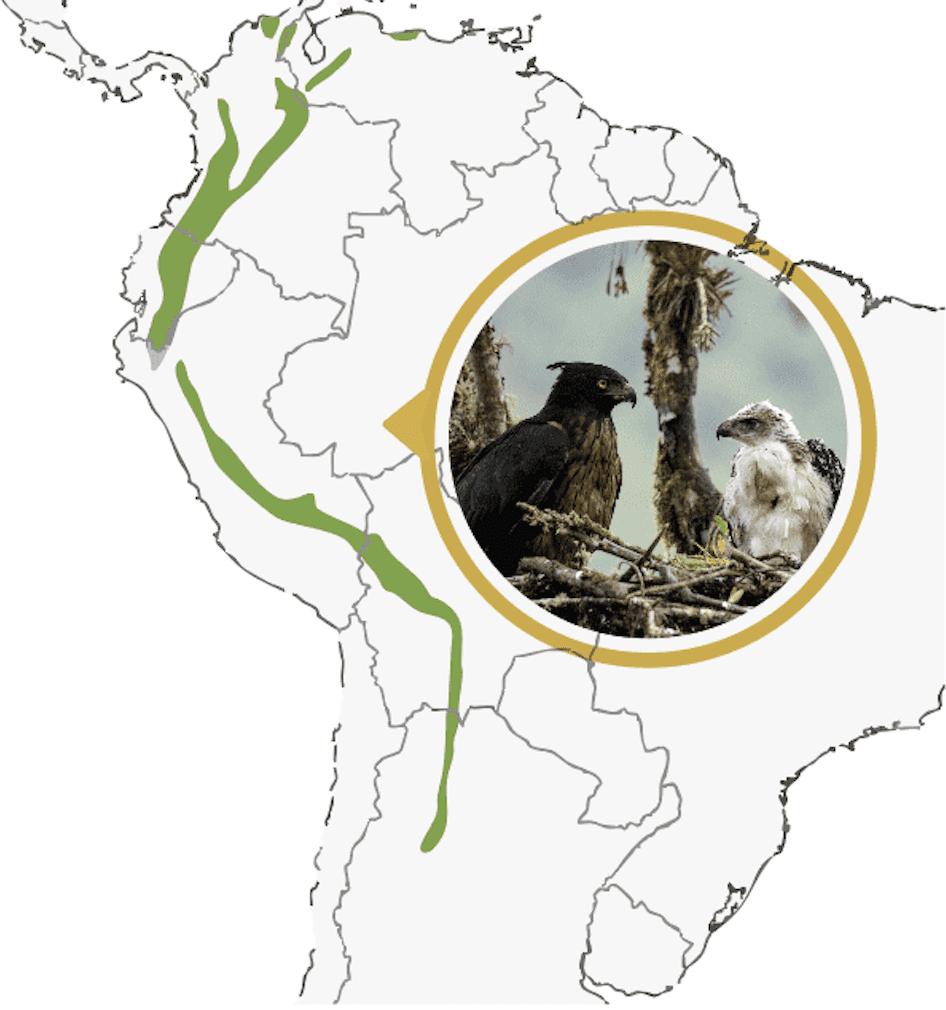

Distribución geográfica

Spizaetus isidori es una especie endémica de los Andes tropicales de América del Sur, con presencia confirmada en:

Venezuela (Cordillera de Mérida)

Venezuela (Cordillera de Mérida) Colombia

Colombia Ecuador

Ecuador Perú

Perú Bolivia

Bolivia Norte de Argentina (Yungas de Salta y Jujuy)

Norte de Argentina (Yungas de Salta y Jujuy)

Habita principalmente bosques montanos entre los 1.300 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Es especialmente dependiente de áreas con cobertura boscosa alta y árboles emergentes donde nidifica [Birds of the World, 2025; Plan CORPOGUAVIO, 2019].

- Importancia ecológica: El águila andina es el principal depredador tope de los bosques andinos montanos. Su rol es clave en la regulación de poblaciones de presas como ardillas, zarigüeyas, guacharacas, pavas andinas, y otras aves medianas. Actúa además como indicador de salud ecosistémica, al depender de grandes extensiones de bosque bien conservado [Restrepo-Cardona et al., 2025; Plan CCSP, 2025].

- Importancia cultural: Aunque la especie ha sido históricamente temida en algunas comunidades rurales por la depredación ocasional de aves de corral, también posee un creciente reconocimiento como símbolo de conservación de los Andes tropicales.

Organizaciones de Colombia, Ecuador y Perú han trabajado en campañas de sensibilización para resignificar su imagen ante las comunidades, especialmente mediante educación ambiental, relatos comunitarios y monitoreo participativo [Plan CCSP Ecuador, 2025; Human-raptor conflict in Colombia, 2015].

Morfología e identificación

Aspecto general

El águila andina (Spizaetus isidori) es una de las aves rapaces más imponentes y distintivas de los Andes tropicales. Esta especie presenta tarsos con plumas de color castaño. Tiene dedos amarillos y garras de color negro. Su silueta robusta, cresta erecta y plumaje contrastante la hacen inconfundible en su hábitat natural. A pesar de su tamaño y presencia majestuosa, es una especie difícil de observar, debido a su comportamiento discreto y a que habita en bosques montanos densos y de difícil acceso.

Los individuos jóvenes y los adultos presentan plumajes de distinto color. Para su identificación en vuelo, se observa una silueta redondeada con alas anchas parcialmente redondeadas y una cola medianamente larga con pies de coloración amarilla y garras negras. Durante el vuelo, el individuo adulto es diferenciable por su coloración mayormente negra en pecho y vientre, una mancha blanquecina en las plumas primarias, las plumas de la cola son grises con puntas negras anchas que forman una banda terminal oscura, ojos amarillos y cresta de coloración negra.

El juvenil es diferenciable por una coloración mayoritariamente blanca durante el vuelo y plumas con coloraciones pardas y oscuras en la parte inferior de las alas, ojos grisáceos y una cresta blanquecina (Rivas-Fuenzalida et al 2024).

Dimensiones corporales

(Valores reportados por múltiples estudios en campo y literatura técnica)

| Característica | Macho | Hembra |

|---|---|---|

| Longitud total | 63–70 cm | 70–77 cm |

| Envergadura | 147–165 cm | 160–172 cm |

| Peso corporal | 1.6–2.7 kg | 2.5–4.0 kg |

El marcado dimorfismo sexual está documentado, siendo la hembra más grande y pesada que el macho en todos los casos reportados [Birds of the World, 2025; Grande et al., 2017].

- Adulto:

- Cabeza y espalda: negras intensas.

- Pecho y abdomen: castaño oscuro a rojizo.

- Alas: grandes, de color negro con leve barrado visible en vuelo. Parte superior de color castaño oscuro a negro, parte inferior blancas con un leve barreteado negro.

- Tarsos: de color castaño oscuro a negro.

- Dedos: amarillos con garras de color oscuro.

- Cera:amarillo pálido.

- Pico: negro a gris azulado.

- Cola: larga y barrada, con franjas grises y negras.

- Iris: amarillo o amarillo anaranjado en adultos.

- Cresta: larga, eréctil y negra, visible cuando está alerta o en cortejo.

- Juvenil (hasta 2 años):

- Plumaje: casi completamente blanco en la cabeza, pecho y vientre.

- Alas: moteadas o barradas en pardo y blanco.

- Iris: grises o amarillos pálidos.

- Carece de cresta prominente.

- Cola barrada similar a los adultos, pero con tonos más apagados. Estas diferencias marcadas facilitan la identificación por edad, aunque algunos juveniles pueden confundirse con otras rapaces grandes si no se observan con detalle [Birds of the World, 2025].

Ilustraciones y recursos gráficos sugeridos

Para reforzar la identificación visual se recomienda el uso de:

- • Ilustraciones científicas de adulto y juvenil, en posado y en vuelo.

- • Comparación con otras especies de Spizaetus (p. ej., S. ornatus).

- • Infografía de silueta en vuelo: alas anchas, dedos extendidos, cola larga.

Vocalizaciones

Para revisar archivos con más vocalizaciones, puede visitar el siguiente enlace: xeno-canto.org/species/Spizaetus-isidori

• Lamento: El llamado de tono más bajo de la especie es una nota nasal y prolongada, que dura entre aproximadamente 0.5-1s. La calidad general de este llamado recuerda a algunos sonidos de una gaviota Larus o un Carrao (Aramus guarauna), y es un poco más bajo que los llamados de la mayoría de los otros grandes rapaces en el rango [BOW, 2025].

• Llamada de alarma: Notablemente de tono más alto que el llamado de Lamento, una serie de notas largas, claras a nasales, de tono relativamente uniforme, comenzando con una ruptura de voz y continuando con una calidad penetrante. Se escucha más a menudo de las hembras cerca de nidos ocupados [BOW, 2025].

• Serie de Vuelo: Poco conocida pero presumiblemente similar a la serie de vuelo de otros rapaces, una serie entrecortada de notas relativamente cortas y de tono uniforme, aproximadamente a la misma frecuencia que el llamado de Lamento. Variación notable en las pocas grabaciones disponibles, y se necesita más estudio para determinar el rango de variabilidad y la función exacta [BOW, 2025].

• Llamadas Juveniles: Los polluelos y juveniles desarrollan llamadas repetitivas típicas de otros jóvenes águilas y halcones, que pueden sonar similares a las llamadas de alarma de los adultos a medida que las aves envejecen [BOW, 2025].

Comportamiento de observación

- Vuelo: planeo amplio sobre quebradas, bordes de bosque o sobre el dosel alto.

- Percha: árboles emergentes con buena visibilidad.

- Nido: visible a distancia, en horquetas >20 m. En zonas de anidación, la especie puede ser detectada por sus sobrevuelos circulares y sus vocalizaciones fuertes, especialmente durante el cortejo [Grande et al., 2017].

Resumen para identificación rápida (uso web/infografía):

| Rasgo | Descripción clave |

|---|---|

| Cresta | Larga, negra, eréctil |

| Pecho (adulto) | Castaño oscuro rojizo |

| Vientre (juvenil) | Blanco puro |

| Ojos (adulto) | Amarillo intenso |

| Cola | Larga, barrada |

| Tamaño | Hasta 77 cm de largo y 4 kg (hembras) |

Notas sobre confusión con otras especies:

• Puede confundirse con Spizaetus ornatus (águila ornate), pero esta es más pequeña, con patrones de plumaje diferentes y sin la combinación bicolor característica.

• En vuelo, es más robusta que otras rapaces como el aguilucho o el halcón pechirrojo, con alas más anchas y maniobras más lentas.

Distribución geográfica

El águila andina: un símbolo que une a los Andes

Rango de distribución

Spizaetus isidori es una especie endémica de los Andes tropicales de América del Sur, presente en al menos seis países con registros confirmados. Su distribución sigue principalmente el eje montañoso de la Cordillera de los Andes, con una afinidad marcada por ecosistemas boscosos de montaña.

Países con presencia confirmada

-

• Venezuela: Cordillera de Mérida (registros escasos) [BOW, 2025].La especie está presente en Venezuela tanto en la Cordillera de Mérida como en la Sierra de Perijá (Ambas son extensiones de la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos). La mayor cantidad de registros están presentes en la Cordillera de Mérida, no son raros. Para Perijá los registros son escasos pero debe ser debido a pocos investigadores y observadores debido a que es un área con conflictos armados. Por otra parte, hay registros de una población en la Cordillera de la Costa al norte de Venezuela pero hace tres décadas que no se registra la especie en esa región.

-

• Colombia: Presente en las tres cordilleras (Occidental, Central y Oriental), con mayor concentración de nidos en la Cordillera Oriental y el Piedemonte llanero. Es el país con mayor número de individuos estimados, albergando entre el 22 y el 64% de la población global [Restrepo-Cardona et al., 2025; CORPOGUAVIO, 2019].

-

• Ecuador: Reportada desde el norte hasta el sur andino, con mayor presencia en la región suroriental, en áreas como el Corredor de Conectividad Sangay–Podocarpus (CCSP), donde se encuentra una de las densidades reproductivas más altas registradas [Plan CCSP, 2025].

-

• Perú: Presencia documentada a lo largo del flanco oriental andino, aunque con menos registros de nidos. Se reportan avistamientos dispersos en zonas de selva alta y Yungas. Se reconoce una tendencia a la baja, pero con escaso monitoreo sistemático [Birds of the World, 2025].

-

• Bolivia: Pocos registros confirmados, con avistamientos en los Andes orientales y estribaciones de Santa Cruz y Cochabamba. No cuenta con programas de monitoreo específicos ni plan nacional de conservación [Birds of the World, 2025].

-

• Argentina: Presente en las Yungas de Salta y Jujuy, siendo el límite austral de su distribución conocida. La población es extremadamente reducida, con tan solo uno o dos territorios reproductivos identificados [Grande et al., 2017].

Rango altitudinal

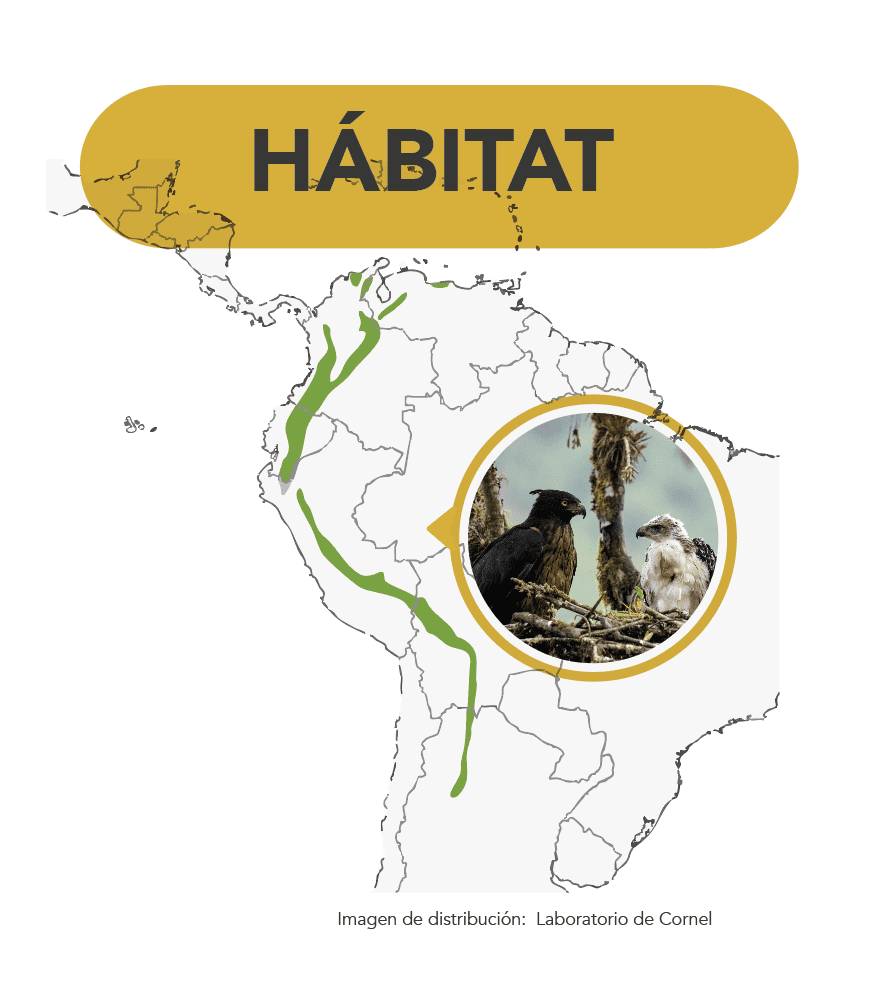

• Habita en bosques montanos densos a lo largo de los Andes (Ferguson-Lees y Christie 2001). Se distribuye en un rango altitudinal entre los 1500 y 3500 m.s.n.m., aunque la construcción de sus nidos se ha registrado en un rango comprendido entre 1578 y 2727 m.s.n.m. (Ferguson-Lees y Christie 2001, Restrepo-Cardona et al. 2024). En el sur de Ecuador, existen registros desde los 1300 m.s.n.m. La especie requiere al menos un 70% de cobertura forestal y árboles emergentes para nidificar (Monar et al. 2025, Rivas-Fuenzalida et al 2024).

Prefiere zonas con cobertura boscosa alta, pendientes escarpadas y árboles emergentes para nidificación. Suele evitar áreas abiertas extensas, aunque puede volar sobre ellas en búsqueda de alimento o durante la dispersión juvenil.Distribución potencial vs. efectiva

- • Aunque su distribución potencial abarca gran parte de los Andes, su presencia efectiva está condicionada por la fragmentación del hábitat, la persecución humana y la disponibilidad de presas.

- • En muchas zonas donde aún hay bosque, ya no se encuentra presente debido a la caza histórica o a la falta de conectividad para recolonización [CORPOGUAVIO, 2019; CCSP, 2025].

Ejemplo de tabla comparativa para visualización

| País | Estado UICN nacional | Nidos conocidos | Plan nacional | Monitoreo activo |

|---|---|---|---|---|

| Colombia | En Peligro | 18–25 | Sí (2019) | Sí |

| Ecuador | En Peligro Crítico | 52 | Sí (2025) | Sí |

| Perú | En Peligro | 12 | En desarrollo | Parcial |

| Bolivia | En Peligro | 2 (no activos) | No | No |

| Argentina | Datos Deficientes | 1–2 | No | Parcial |

| Venezuela | Datos Insuficientes | 0 | No | Si |

“Aunque su sombra aún cruza los Andes, el águila andina ha desaparecido de muchos lugares donde alguna vez reinó. Su distribución actual es solo un fragmento de su antiguo imperio aéreo.”

Hábitat y ecología

Un depredador de altura que depende del bosque andino

Hábitat natural

El hábitat principal del águila andina (Spizaetus isidori) son los bosques montanos húmedos de la cordillera de los Andes. Se trata de ecosistemas de alta biodiversidad, cubiertos por árboles altos, niebla frecuente y vegetación densa, también conocidos como bosques nublados.

Según la evidencia recopilada en múltiples estudios, la especie habita principalmente entre los 1.300 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, con registros ocasionales desde 400 m hasta 3.600 m, dependiendo del país y la disponibilidad de cobertura forestal adecuada [Birds of the World, 2025; Plan CCSP, 2025].

Prefiere áreas con alta cobertura forestal (>70%) y presencia de árboles emergentes que permiten establecer nidos en puntos elevados, generalmente a más de 20 metros del suelo.

Características clave de su hábitat

- • Bosques húmedos montanos, primarios o bien conservados.

- • Zonas escarpadas, quebradas y laderas empinadas.

- • Vegetación nativa: Podocarpus, Cedrela, Alnus, Oreopanax.

- • Elevada disponibilidad de presas arborícolas (mamíferos y aves medianas).

- • Lejos de zonas de actividad humana intensa.

Uso del hábitat y ecología espacial

- Estudios realizados en Colombia, Ecuador y Argentina revelan que:

- • Los adultos son sedentarios y mantienen territorios fijos de anidación y caza.

- • El radio del territorio de caza puede variar entre 1.000 y 7.000 hectáreas, dependiendo del grado de conservación del paisaje circundante [Grande et al., 2017; CORPOGUAVIO, 2019].

- • Juveniles realizan desplazamientos amplios durante la dispersión, especialmente en áreas fragmentadas, recorriendo hasta 60 km desde el nido en busca de hábitat adecuado [Plan CCSP, 2025].

- La fragmentación del bosque reduce las probabilidades de dispersión exitosa y afecta directamente la conectividad entre poblaciones reproductivas.

Relación con el paisaje

Un análisis reciente en Ecuador encontró que los nidos se ubican en paisajes entre 33% y 98% de cobertura forestal [Restrepo-Cardona et al., 2025]. Además:

• A mayor cobertura de bosque, mayor diversidad de presas y menor consumo de aves domésticas.

• Territorios con mayor perturbación humana obligan al águila a modificar su comportamiento trófico y espacial, aumentando su exposición al conflicto humano-fauna.

Esto convierte al águila andina en un indicador ecológico sensible a la salud del ecosistema. Donde ella habita y se reproduce, hay bosque bien conservado.

Importancia ecológica (especie sombrilla)

-

El águila andina cumple un papel fundamental como depredador tope de los ecosistemas andinos. Su presencia regula poblaciones de presas medianas como:

• Ardillas (Sciurus granatensis)

• Zarigüeyas (Didelphis spp.)

• Coatíes (Nasua nasua)

• Pavas andinas (Penelope montagnii, Chamaepetes goudotii)

Al controlar estos grupos, reduce el impacto de herbívoros sobre la regeneración del bosque y mantiene el equilibrio ecológico. Su protección beneficia indirectamente a numerosas especies del ecosistema, por lo cual es considerada una especie sombrilla [Plan CCSP, 2025; Marín-Gómez & Zuluaga, 2022].

Presiones sobre su hábitat

- Las principales causas de pérdida o degradación de hábitat para Spizaetus isidori son:

• Deforestación por agricultura extensiva (cultivos ilícitos, palma, pastos).

• Construcción de carreteras y apertura de caminos en zonas montañosas.

• Fragmentación por ganadería y urbanización rural dispersa.

• Ausencia de conectividad ecológica entre fragmentos de bosque.

Entre 2000 y 2020, se estima que decenas de miles de hectáreas de bosque montano fueron degradadas o transformadas en el rango de distribución de la especie [CORPOGUAVIO, 2019].

Necropsia de un ejemplar de Spizaetus isidori realizada en la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE). Fotografía: Jaime Culebras.

“El águila andina no sobrevive en cualquier bosque. Necesita paisajes intactos, árboles gigantes y silencio. Donde ella vive, el bosque vive. Donde ella desaparece, el equilibrio se rompe.”

Alimentación y comportamiento

"Una cazadora estratégica que se adapta al paisaje"

Alimentación: depredador tope de los bosques andinos.

El águila andina (Spizaetus isidori) es un depredador generalista, capaz de cazar una amplia gama de presas, aunque presenta una marcada preferencia por especies arborícolas de tamaño medio a grande. Esta plasticidad alimentaria le permite adaptarse a diversos contextos ecológicos, aunque con límites críticos cuando el bosque es reemplazado por ambientes degradados o fragmentados. Principales presas registradas [Restrepo-Cardona et al., 2025; Plan CCSP, 2025]:Principales presas registradas

| Grupo de presas | Especies frecuentes |

|---|---|

| Mamíferos arborícolas | Ardillas (Sciurus granatensis), zarigüeyas, cusumbos (Nasua nasua) |

| Aves silvestres | Pavas andinas (Penelope montagnii, Chamaepetes goudotii)), palomas |

| Aves domésticas | Gallinas, pavos, patos (en paisajes con baja cobertura forestal) |

| Reptiles (ocasional) | Iguanas, serpientes arborícolas |

En un análisis de 853 presas entregadas en 16 nidos de los Andes del norte, el 14,57% del total de la biomasa correspondía a aves de corral, alcanzando hasta el 37% en sitios altamente modificados [Restrepo-Cardona et al., 2025].

Dimorfismo y estrategia de caza por sexo

- La especie presenta dimorfismo sexual invertido: las hembras son más grandes que los machos. Esto se traduce en una división funcional de roles al momento de cazar y alimentar al polluelo:

- • Macho: aporta mayor número de presas (≈70%), de menor tamaño, como aves y reptiles.

- • Hembra: caza presas más grandes, principalmente mamíferos, con menor frecuencia.

- • Ambos padres muestran preferencia por presas arbóreas, pero los machos capturan también especies escansoriales y terrestres [Restrepo-Cardona et al., 2025].

- La diferenciación de roles no responde a competencia entre sexos, sino a una estrategia parental complementaria para maximizar el éxito reproductivo.

- Las poblaciones que habitan paisajes fragmentados presentan dietas menos diversas, lo que puede afectar el desarrollo del polluelo y comprometer la viabilidad del territorio reproductivo [Restrepo-Cardona et al., 2025].

Flexibilidad trófica y riesgo de conflicto

En zonas altamente deforestadas, el águila andina ha demostrado cierta plasticidad trófica, adaptándose al consumo de fauna doméstica. Sin embargo, esto incrementa el riesgo de conflicto con comunidades humanas rurales, donde puede ser perseguida, cazada o abatida por retaliación [CORPOGUAVIO, 2019; Implicaciones del conflicto fauna-humana, 2022].Comportamiento territorial y reproductivo

- • Es una especie territorial y solitaria fuera de la época de cría.

- • Se detectan vuelos de cortejo y vocalizaciones en los meses previos a la puesta del huevo.

- • El nido es defendido con intensidad contra intrusos, incluyendo otras rapaces o humanos.

- • Ambos padres colaboran en la crianza, con una estructura de roles bien definida. Patrones de caza y actividad diaria.

- • Caza principalmente en horas de la mañana y tarde, desde perchas elevadas o en vuelos rasantes sobre el dosel.

- • Exhibe un comportamiento de espera y emboscada, típico de rapaces forestales.

- • Es habitual que reutilice puntos de caza y posaderos favoritos en su territorio.

“El águila andina no caza por crueldad. Caza por equilibrio. Como guardiana silenciosa del bosque, regula las poblaciones de animales medianos y actúa como centinela de la salud de la selva.”

Amenazas

¡Una especie en peligro por causas humanas!

Resumen general

Está catalogada como En Peligro (EN) a nivel global debido a una combinación de amenazas directamente asociadas a las actividades humanas. Su baja densidad poblacional, su gran necesidad de hábitat continuo y su conflicto recurrente con comunidades rurales hacen que esta especie sea especialmente vulnerable a la extinción local.

Según estimaciones conservadoras, la población global de Spizaetus isidori podría ser inferior a 1.500 individuos adultos, con tendencia decreciente [Birds of the World, 2025; Grande et al., 2017].

1. Pérdida y fragmentación del hábitat

- La amenaza más crítica para la especie es la deforestación acelerada de los bosques montanos andinos, especialmente por:

- • Expansión agrícola y ganadera.

- • Tala ilegal y aprovechamiento forestal selectivo.

- • Urbanización rural dispersa.

- • Construcción de infraestructura (vías, hidroeléctricas, minería).

- En Colombia, Ecuador y Perú, grandes extensiones de bosque han sido transformadas o fragmentadas en zonas críticas para el águila [CORPOGUAVIO, 2019; Plan CCSP, 2025].

- La fragmentación del hábitat interrumpe los corredores de dispersión, reduce la disponibilidad de presas silvestres y obliga a la especie a acercarse a zonas humanas.

2. Persecución directa y cacería por retaliación

- Una amenaza recurrente y de alto impacto es la caza o captura directa del águila en represalia por la depredación de aves domésticas.

- • En Colombia, se documentaron al menos 47 casos de águilas abatidas entre 2000 y 2020 [Implicaciones del conflicto fauna-humana, 2022].

- • En Ecuador, se registraron 22 águilas muertas o capturadas en los últimos 15 años por motivos similares [Plan CCSP, 2025].

- • En Perú, se estiman más de 30 muertes asociadas al conflicto en dos décadas [Birds of the World, 2025].

- El conflicto con comunidades rurales es particularmente alto en territorios con baja cobertura boscosa y donde las aves domésticas constituyen una proporción importante de la dieta del águila.

3. Electrocución y colisión con infraestructura

- La expansión de líneas eléctricas rurales en zonas montañosas ha generado una nueva amenaza emergente para esta y otras especies de rapaces.

- • Se han reportado muertes por electrocución de individuos juveniles y adultos, especialmente en postes mal aislados [Birds of the World, 2025].

- • También se registran colisiones con tendidos eléctricos en áreas con baja visibilidad o alta pendiente.

4. Baja tasa reproductiva y vulnerabilidad natural

Aunque no es una amenaza antrópica directa, la biología reproductiva lenta de Spizaetus isidori la hace especialmente sensible a las pérdidas poblacionales:

- • Una pareja cría un solo polluelo cada 2–3 años.

- • El ciclo reproductivo completo puede extenderse hasta 28 meses (desde el cortejo hasta la independencia del juvenil) [Birds of the World, 2025].

Esto significa que la muerte de un solo adulto reproductor puede representar la pérdida de varias generaciones futuras, agravando el impacto de la persecución.

5. Aislamiento de poblaciones y pérdida de conectividad genética

Las poblaciones de Spizaetus isidori se encuentran cada vez más aisladas entre sí por barreras antrópicas. Esto representa un riesgo para la diversidad genética, el flujo de individuos y la viabilidad de la especie a largo plazo.

Resumen gráfico sugerido

| Amenaza | Intensidad | Fuente |

|---|---|---|

| Pérdida de hábitat | Muy alta | CORPOGUAVIO, 2019 |

| Persecución directa | Alta | Plan CCSP, 2025 |

| Electrocución y colisión | Moderada | Birds of the World, 2025 |

| Tasa reproductiva baja | Alta (natural) | Grande et al., 2017 |

| Aislamiento poblacional | En aumento | Restrepo-Cardona et al., 2025 |

“No es la naturaleza la que la desaparece: somos nosotros. Y también podemos protegerla.”

Importancia biocultural

¡Más que un ave: símbolo, mito y reflejo de los Andes!

¿Qué entendemos por importancia biocultural?

La importancia biocultural de una especie no se limita a su función ecológica. También abarca su papel en la memoria colectiva, los saberes tradicionales, los símbolos visuales y las relaciones espirituales que las comunidades humanas han construido con ella.

En el caso del águila andina (Spizaetus isidori), su imagen y presencia han sido históricamente percibidas con una mezcla de admiración, temor y respeto, lo que la convierte en una especie clave para proyectos de conservación con enfoque intercultural.

Presencia en cosmovisiones locales

- Aunque aún no existe un cuerpo consolidado de literatura etnográfica específica sobre Spizaetus isidori, algunos estudios y observaciones de campo han documentado cómo las grandes rapaces andinas (incluyendo al cóndor, halcones y águilas) han ocupado roles simbólicos importantes en:

• Mitos fundacionales sobre el cielo y los guardianes del bosque.

• Interpretaciones locales del equilibrio natural y la “ley del monte”.

• Procesos de aprendizaje intergeneracional (niñez, roles masculinos/femeninos).

• Sistemas de vigilancia territorial (el águila “ve lo que nadie ve”).

En comunidades campesinas del nororiente colombiano, por ejemplo, se ha asociado al águila con figuras protectoras pero también con presagios, dependiendo del contexto en que aparece [Human-raptor conflict in Colombia, 2015].

Percepciones sociales actuales: entre el respeto y el conflicto

- La imagen del águila andina ha sido moldeada por experiencias directas. En zonas rurales donde depreda sobre aves de corral, puede ser percibida como una amenaza. Sin embargo, en otros contextos:

• Se considera un animal “inteligente” y difícil de cazar.

• Su silueta en el cielo evoca poder y dominio del territorio.

• Ha sido reconocida como emblema de vigilancia ambiental, especialmente en procesos de educación rural.

Los proyectos de conservación comunitaria han demostrado que, al resignificar su valor simbólico, es posible transformar la percepción del águila de enemiga a aliada [Plan CCSP, 2025; CORPOGUAVIO, 2019].

Cultura, territorio y conservación

- La conservación efectiva del águila andina debe reconocer que:

• Los paisajes donde habita están habitados también por personas.

• Las relaciones entre cultura, territorio y fauna son centrales para construir alianzas duraderas.

• Iniciativas exitosas como el ecoturismo de observación de rapaces, los guardianes del bosque y los programas de educación en escuelas rurales han permitido que las comunidades se reconecten con el águila desde el orgullo y el conocimiento.

El águila como puente entre mundos

El águila andina puede ser vista como:• Un símbolo biocultural integrador, que une ciencia, espiritualidad y memoria.

• Un puente entre generaciones, al motivar relatos, juegos, aprendizajes y defensa del territorio.

• Un catalizador de identidad local en zonas donde se trabaja por recuperar el equilibrio con la naturaleza.

“Para conservar al águila andina, también debemos conservar las historias que la acompañan. Su vuelo no es solo biológico, es cultural. Su presencia, un espejo de cómo habitamos los Andes.”

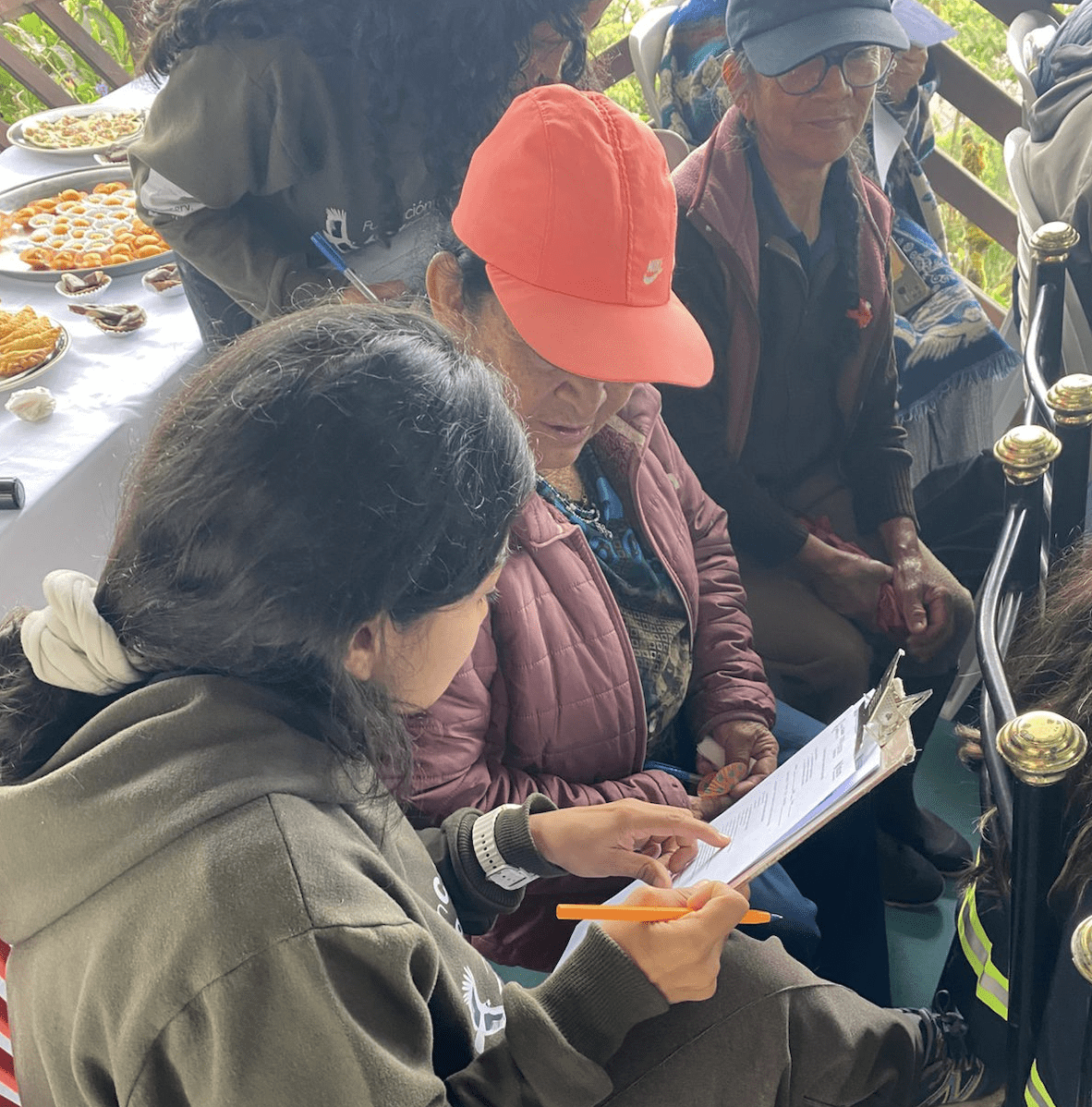

Relación con las comunidades

¡Entre el conflicto, la convivencia y la conservación!

Introducción

La relación entre el ser humano y el águila andina ha estado marcada históricamente por una dualidad: temor y conflicto, pero también admiración, respeto y oportunidad de alianza. Hoy, esa relación está en el centro de los esfuerzos por conservar a esta especie en peligro.

El águila andina habita territorios compartidos con comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes a lo largo de los Andes tropicales. Estas comunidades, muchas de ellas guardianas del bosque, son actores clave para su conservación, pero también enfrentan desafíos concretos derivados de la presencia del águila, especialmente cuando esta se ve forzada a cazar aves domésticas.

Conflicto por depredación de aves de corral

- Uno de los principales puntos de tensión entre las comunidades humanas y Spizaetus isidori es la depredación de gallinas, patos u otras aves de corral, especialmente en zonas donde el bosque está fragmentado y las presas naturales escasean.

Ejemplos documentados:

• En Gachalá (Colombia), el 57% de los hogares encuestados reportaron pérdida de gallinas por parte del águila. Algunos manifestaron estar dispuestos a matarla si el número de pérdidas supera las 5 aves al año [Zuluaga & Echeverry-Galvis, 2016].

• En Ecuador, se han documentado casos de caza directa por retaliación, así como conflictos sociales derivados de la percepción del águila como amenaza al sustento familiar [Plan CCSP, 2025].

La magnitud del conflicto depende en gran medida de la cobertura forestal del paisaje: a menor bosque, mayor consumo de presas domésticas, y mayor riesgo de persecución [Restrepo-Cardona et al., 2025].

A menor cobertura boscosa, mayor consumo de domésticas y mayor persecución [Restrepo-Cardona 2025].

Percepciones sociales

- Estudios realizados en Colombia han identificado tres tipos de percepciones comunes entre pobladores rurales:

1. Percepción negativa: el águila es vista como una amenaza directa al sustento (alimento, economía).

2. Percepción ambivalente: se reconoce su valor ecológico, pero se justifica su eliminación si daña la producción.

3. Percepción positiva: el águila es admirada, respetada, o incluso protegida localmente, especialmente en comunidades que han participado en procesos de sensibilización [Human-raptor conflict in Colombia, 2015].

Estas percepciones no son fijas: pueden transformarse mediante educación, participación activa y creación de valor colectivo alrededor del águila.

Ejemplos de estrategias comunitarias efectivas

• Turismo de observación de aves: Iniciativas piloto en Colombia y Ecuador han logrado vincular el avistamiento del águila con ingresos sostenibles para las comunidades.

• Monitoreo participativo: Líderes locales, estudiantes y campesinos han sido capacitados para registrar presencia de nidos y amenazas, fortaleciendo el sentido de pertenencia.

• Educación ambiental en escuelas rurales: El águila ha sido incorporada en contenidos escolares, promoviendo empatía y conocimiento desde edades tempranas.

• Campañas para protección de aves de corral: Uso de gallineros reforzados y manejo preventivo para reducir ataques sin dañar a la especie.

Hacia una convivencia posible

La conservación del águila andina solo será posible si se construyen relaciones basadas en el respeto, el conocimiento mutuo y la corresponsabilidad. Las comunidades no deben ser vistas como amenaza, sino como aliadas esenciales para la supervivencia de esta especie. Talleres con la comunidad para sensibilización sobre el águila andina. FCA.

Talleres con la comunidad para sensibilización sobre el águila andina. FCA. “Convivir con el águila no es fácil. Pero es posible. Y cuando ocurre, transforma no solo al bosque, sino también a la comunidad que lo protege.”

Enfoque de género

¡La conservación también es cuestión de equidad.!

¿Por qué integrar el enfoque de género en la conservación del águila andina?

La conservación efectiva y duradera de Spizaetus isidori requiere comprender que las mujeres y los hombres viven, perciben y se relacionan de manera distinta con la naturaleza. Estas diferencias influyen directamente en cómo se participa, se toma decisiones, se accede al conocimiento y se lideran acciones de conservación.

Aplicar un enfoque de género no significa separar ni dividir, sino reconocer desigualdades históricas y trabajar para equilibrar las oportunidades, voces y responsabilidades en los procesos de conservación y educación ambiental.

Realidades diferenciadas documentadas en la región andina

- Los diagnósticos participativos realizados en el marco del Plan CCSP Ecuador (2025) y otras experiencias locales han revelado que:

• Las mujeres rurales suelen estar a cargo del cuidado de los patios, animales domésticos y huertos, lo que las coloca en contacto directo con la problemática de la depredación por parte del águila.

• Su experiencia y conocimiento práctico sobre el territorio suele ser subvalorado en contextos técnicos o científicos.

• Participan menos en espacios de monitoreo o toma de decisiones formales debido a barreras culturales, de tiempo, movilidad o representación.

Estas diferencias no deben ser vistas como limitaciones, sino como oportunidades para construir estrategias más inclusivas y efectivas.

El rol clave de las mujeres en la conservación del águila

- Ejemplos concretos documentados:

• En comunidades del corredor Sangay–Podocarpus, mujeres lideraron procesos de monitoreo comunitario del águila, siendo las primeras en reportar cambios de comportamiento o eventos de amenaza [Plan CCSP, 2025].

• En escuelas rurales, docentes mujeres incorporaron al águila como eje transversal de educación en ciencias, arte y convivencia.

• Mujeres artesanas han comenzado a incorporar la figura del águila andina en bordados, tejidos y productos locales, resignificando su imagen y generando alternativas económicas.

Taller de sensibilización sobre el águila andina en Ecuador - FCA.

Taller de sensibilización sobre el águila andina en Ecuador - FCA.Principios para integrar el enfoque de género en los programas de conservación

1. Participación equitativa en comités, capacitaciones y monitoreo.

2. Valoración de saberes tradicionales femeninos y su vinculación con el entorno natural.

3. Comunicación con lenguaje inclusivo y accesible.

4. Diseño de materiales educativos y actividades con enfoque de género.

5. Promoción de liderazgos femeninos en escuelas, organizaciones y proyectos.

“El futuro del águila andina no puede construirse con una sola mirada. Necesita la fuerza de las mujeres, su experiencia, su visión, su voz.”

Adaptaciones interculturales

¡Conservar al águila es reconocer la diversidad cultural de los Andes!

¿Por qué es necesario un enfoque intercultural?

Spizaetus isidori habita territorios donde conviven múltiples culturas, cosmovisiones, idiomas y formas de relacionarse con la naturaleza. Desde los pueblos originarios hasta comunidades afrodescendientes y campesinas, la manera de entender y valorar al águila andina no es uniforme. Por eso, la conservación no puede ser un mensaje único, sino un proceso de diálogo respetuoso y contextualizado.

Un enfoque intercultural implica reconocer la legitimidad de los saberes locales y ancestrales, integrarlos a la gestión ambiental, y adaptar los lenguajes, símbolos y estrategias de comunicación para que la conservación sea verdaderamente compartida.

Cosmovisiones y territorios: múltiples formas de ver al águila

- Aunque la literatura científica sobre la percepción del águila en pueblos originarios es aún limitada, experiencias de campo han documentado:

• La presencia de grandes rapaces como mensajeros espirituales, guías del camino, guardianes del bosque o entidades asociadas al mundo superior (hanan pacha) en cosmovisiones andinas.

• Asociaciones simbólicas entre el vuelo del águila y la libertad, el poder, la vigilancia o la conexión con los ancestros.

• Narrativas que explican su comportamiento no como amenaza, sino como parte del equilibrio sagrado entre especies.

Estos elementos son clave para construir proyectos de conservación arraigados en la identidad local, en lugar de imponer marcos externos.

Comunicación adaptada para la diversidad

- El portal, los materiales educativos y las actividades asociadas deben incorporar diversidad lingüística y simbólica, mediante:

• Traducción de contenidos a lenguas originarias (ej. kichwa, quechua, aymara, wayuunaiki, entre otras).

• Inclusión de iconografía local y códigos visuales reconocibles.

• Respeto por los nombres y categorías propias que las comunidades usan para describir al águila.

• Incorporación de relatos orales, historias tradicionales y expresiones artísticas locales.

Prácticas concretas sugeridas desde el Plan CCSP (2025)

• Creación de materiales educativos bilingües (español–kichwa) sobre el águila andina.

• Talleres intergeneracionales donde sabios y sabias locales comparten relatos sobre animales del bosque.

• Espacios de diálogo entre técnicos, comunidades y autoridades indígenas para co-construir planes de conservación.

• Integración del águila como símbolo positivo en actividades culturales, ferias y ritualidades comunitarias.

““El águila andina vuela sobre muchos pueblos. Si queremos conservarla, debemos escuchar todas las lenguas que la nombran y todos los corazones que la reconocen.”

Referencias

- Hilty, S. L. (2003). Birds of Venezuela. Princeton University Press, Princeton, USA.

- Rivas-Fuenzalida, T., Grande, J., Kohn, S., Vargas, F. H., & Zuluaga Castañeda, S. (2024). Black-and-chestnut Eagle (Spizaetus isidori), version 3.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Ed.). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.baceag2.03

- Rodríguez, J. P., García-Rawlins, A., & Rojas-Suárez, F. (Eds.) (2015). Libro Rojo de la Fauna Venezolana. 4ta Edición. Provita & Fundación Polar, Caracas, Venezuela.

- Freile, J. F., Santander, T. G., Jiménez-Uzcátegui, G., Carrasco, L., Cisneros-Heredia, D. F., Guevara, E. A., Sánchez-Nivicela, M., & Tinoco, B. A. (2019). Lista Roja de las Aves del Ecuador. Ministerio del Ambiente, Aves y Conservación, CER, Fundación Charles Darwin, Universidad del Azuay, Red Aves Ecuador & USFQ. Quito, Ecuador.

- BirdLife International. (2024). Species factsheet: Spizaetus isidori. https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/black-and-chestnut-eagle-spizaetus-isidori

- Ferguson-Lees, J., & Christie, D. A. (2001). Raptors of the World. Houghton Mifflin Harcourt.

- Monar-Barragán, P., Astudillo-Abad, N., Restrepo-Cardona, J. S., Araujo, E., López, J., Angulo, P., De la Cadena, B., Kohn, S., & Narváez, F. (2025). Plan de Conservación del Águila Andina (Spizaetus isidori), el principal depredador aéreo del Corredor Sangay–Podocarpus. Fundación Cóndor Andino Ecuador.

- Restrepo-Cardona, J. S., Kohn, S., Vásquez-Restrepo, J. D., Salagaje, L. A., Narváez, F., Monar-Barragán, P., Vargas, F. H., & Hull, V. (2025). Sex affects the nestling diet of a top aerial predator of the Andes. Scientific Reports, 15, 24608. https://doi.org/10.1038/s41598-025-09130-8

- Zuluaga, S. (2018). Plan de Conservación del Águila Crestada (Spizaetus isidori) en la jurisdicción de CORPOGUAVIO 2019–2028. CORPOGUAVIO – Fundación Neotropical.